在近日举行的第11届世界教育者大会上传出这样一则数据:到2030年,人工智能将替代9200万个岗位,并创造1.7亿个新就业岗位。

人工智能正以前所未有的广度重塑全球职业版图,也正以前所未有的深度重塑教育生态。

作为此次大会的主旨发言嘉宾之一,全国政协委员、上海市人民政府参事胡卫在接受记者专访时坦言:人工智能这只人类豢养的“小老虎”正在迫使我们重新审视教育的使命,当前的教育范式和人才培养模式亟须做出改变。

“我们都希望AI能够向善发展,前提是培养出内心向善、有创新力、有责任感和幸福感的‘生活者’。”

胡卫 第十二、十三届全国政协委员,民进中央委员、民进中央监督委员会委员,中国民办教育协会常务副会长,上海市政府参事,上海中华职业教育社常务副主任,长三角教育发展研究院院长。

胡卫 第十二、十三届全国政协委员,民进中央委员、民进中央监督委员会委员,中国民办教育协会常务副会长,上海市政府参事,上海中华职业教育社常务副主任,长三角教育发展研究院院长。

教育不是为了培养与AI比速度的“竞赛者”

上观:在本次世界教育者大会上,人工智能对教育行业的重塑是许多嘉宾与听众共同关注的焦点议题之一。您投身教育行业30余年,您是如何看待教育行业外部环境正在发生的巨变的?

胡卫:有人把当下这个时代称作“乌卡(VUCA)时代”——科技飞速发展,价值观多元碰撞,模糊性(Ambiguous)、不确定性(Uncertain)、复杂性(Complex)和易变性(Volatile)相互交织。

AI作为模拟、延伸和扩展人类智能的前沿技术科学,正以指数级的速度迭代升级。一场由中美领衔的全球AI竞赛,正在推动人类社会迈入智能革命的新纪元。

在应用维度上,AI渗透已呈现全产业覆盖的态势,例如教育领域的自适应学习系统、AI导师和智能测评工具,医疗领域的智能诊断辅助、新药研发和远程患者监护系统,金融行业的风控建模,交通领域的无人驾驶技术、智慧交通管控,制造业的智能生产线、AI质检和供应链优化系统,以及零售业的情景化推荐引擎、智能库存管理等多元化应用场景。

总之,AI技术正在重构各个行业的生产方式与服务模式,职业结构也随之发生根本性的变革。

上观:微软公司最近发布了一份“AI职业替代性研究报告”。您如何解读这份报告中的“40个最容易被AI替代”和“40个最不容易被AI替代”的职业?

胡卫:这份报告是通过覆盖率、完成度和范围评分这三个量化指标来评估AI对不同职业类型的影响程度的。通过分析这张职业榜单,不难看出AI技术展现出较高适用性的职业,也就是比较容易被AI替代的职业主要有两大特征:一是标准化程度高、流程重复性强的岗位,包括制造业流水线操作工、客服专员、数据录入员以及基础翻译等。二是知识处理型工作,涵盖初级法律顾问、市场研究分析师、创意设计师等专业领域,还包括文案创作、内容编辑、销售顾问、程序开发、行政文秘等知识型岗位。

而AI适用性评分较低,也就是不容易被AI替代的职业则具有以下特征:需要实体操作能力,如水电维修、木工制作、泥瓦施工;需要精细动作的控制,比如护理服务中的患者照护;需要复杂环境适应能力的职业,比如船舶工程中的设备检修。这类职业包括建筑装修类工种、医疗护理人员、特殊设备操作人员等。他们需要具备灵活的身体协调能力、即时的问题判断力以及应对非结构化环境的应变能力。

上观:人工智能在替代一些传统工作岗位的同时,也在以前所未有的速度催生新的工种。有人预测,到2030年,人工智能将创造1.7亿个新就业岗位。

胡卫:的确如此。最近配资栈,国家人力资源和社会保障部职业能力建设司发布了一批新质生产力催生的新职业和新工种。这些新工种中有不少都是由新技术驱动的,比如生成式人工智能动画制作员、生成式人工智能系统测试员。此外还有由新业态催化的工种,比如无人机群飞行规划员等。

随着新兴职业范式的持续涌现、传统岗位需求的急剧演变,就业市场的结构与形态正在悄然重塑。这种结构性变革对我们目前的教育体系提出了严峻挑战,学校教育如何构建更具适应性的人才培养机制,实现人才供需的动态平衡,是我们面临的重大议题。

我非常同意北京大学刘建波教授提出的观点:人工智能时代教育改革的根本方向不在于培养与AI比拼速度的“竞赛者”,而在于培育能够开拓AI无法涉足的领域的新型人才。

我认为,当下的外部环境决定了我们的教育体系必须突破传统窠臼,构建一条融合不确定性探索、多元思维培养、实践能力锻造和人文精神培育的创新路径,聚焦于难以被AI替代的核心素养和能力的培养。

视觉中国图

视觉中国图

发现问题、提出问题、定义问题是AI时代宝贵的能力

上观:如何才能跳出传统教育的窠臼,聚焦于难以被AI替代的核心素养和能力的培养?

胡卫:我认为,当前亟待解决的首要问题是教育模式的单一化。17世纪,教育家夸美纽斯提出了“百科全书式”的课程理念,学科被精细拆分,并与工业社会的分工和效率逻辑深度契合,学校就像标准化的生产流水线,学生就像原料,老师根据统一的目标、课程与评价体系,按固定进度实施教学。学生经过严格的程序与层层筛选,最后被塑造成“标准件”。

如今我们的教育模式仍停留于这一工业革命时代的产物上。这种“整齐划一”的教育模式的核心特点就是教师将“标准答案”单向灌输给学生,学生的任务则是精准“复现”这些知识。老师是考什么就教什么,而学生是老师教什么就学什么。

这种“老师中心、课堂中心、课本中心”的教育,无疑会让学生长期处于被动接受状态,不利于其自主学习、独立思考,更不利于其提出问题、分析问题与解决问题。尤其是高强度的训练与题海战术,极易导致学生的心理问题高发,家长的焦虑增加。

人工智能时代的到来,正是改变这种单一教育模式的最佳契机。借用福耀科技大学副校长徐飞的话:“AI时代,技术能瞬间喂饱学生的知识,但发现问题的眼睛、提出问题的勇气、定义问题的智慧,这些根植于好奇和创造的本能才是人最宝贵的品质。”

AI能够秒回人类提出的各种问题,而提问的能力则是AI时代非常重要的能力。

上观:您在此次大会中提到人才“掐尖”培养的问题时,获得了台下许多听众的共鸣。

胡卫:通过各种形式的考试与竞赛,把“学霸”集中起来进行重点、超前、高强度的培养,这种“掐尖”的情况大家都不陌生。然而实践证明,把单一类型的“学霸”集中到一起进行超前学习,除了能增强他们的认知水平和提高应试分数之外,并不能真正有效地提升他们的创新能力。因为创新能力的培养需要的是多样化的生态,只有在不同类型伙伴的激发下,才能逐步实现。否则只能是“拔而不尖、创而不新”。

我很赞同上海科技馆馆长倪闽景的观点:“创新没有天选之子”。每个人都具备创新的潜质和成为创新人才的可能,关键在于能不能被细心地呵护与激发,并得到科学的培育,而非被抑制。

上观:创新潜能的激发与呵护离不开老师的慧眼。

胡卫:这就牵涉当前教育面临的第二大问题配资栈,老师真正能沉浸于教学的时间究竟有多少?

我们的学校都是科层式的管理,校长普遍忙于参加各个层级的会议,老师则要面对大量的考核及公开课。曾经有一个调研显示,中小学老师大约有七成的时间都用于填写各类表单、文件,开会以及上公开课。

上世纪90年代,新加坡曾派出16位中小学校长到欧美国家最好的学校进行调研。他们发现当地的老师与学生在一起的时间很多,除了课堂上的教学,他们还会和学生一起参加体育运动以及各类文艺活动。通过这次考察,新加坡的校长们认为,一所好的学校应当让老师在一定程度上摆脱“繁文缛节”的约束,把更多的时间与心思用在学生的身上,从而让每个学生的个性与潜能得到充分发挥。

视觉中国图

视觉中国图

学习的目的正从“为谋生”转向“为更好地生活”

上观:您在发言中还提出了一个接地气的观点:人工智能时代,学习的目标会逐步从“为谋生”转向“为更好地生活”。如何理解这句话?

胡卫:人工智能时代,人类为生存而被动劳作的必要性正在逐渐消弭,将来机器能够为人类做很多基础性的劳动,人类的生产力会得到大幅跃升。过去,教育是为谋生而做准备。未来,社会福利能充分保障并持续提升人们的基本生活水平。

因此,学习的目标会逐步从“为谋生”转向“为更好地生活”,而教育的目的也势必会相应地从“为应试而教”转向“为幸福人生而学”。“为幸福人生而学”的本质诉求,在于教育突破功利性的知识灌输与技能训练的局限,以“全人教育”的理念引导孩子如何做人、如何生活,培养身心健康、内心丰盈、懂得审美、拥有创造力与幸福感的“生活者”。

上观:培养有创造力和幸福感的“生活者”,不是靠题海战术就能实现的,从某种意义来说,这比培养擅长考高分的学霸更难?

胡卫:AI技术正在替代重复的知识搬运工作,未来势必会将学生和老师从题海战术中解放出来,摆脱低效的脑力劳动,让教育回归对孩子德育、美育与体育的本质关怀。

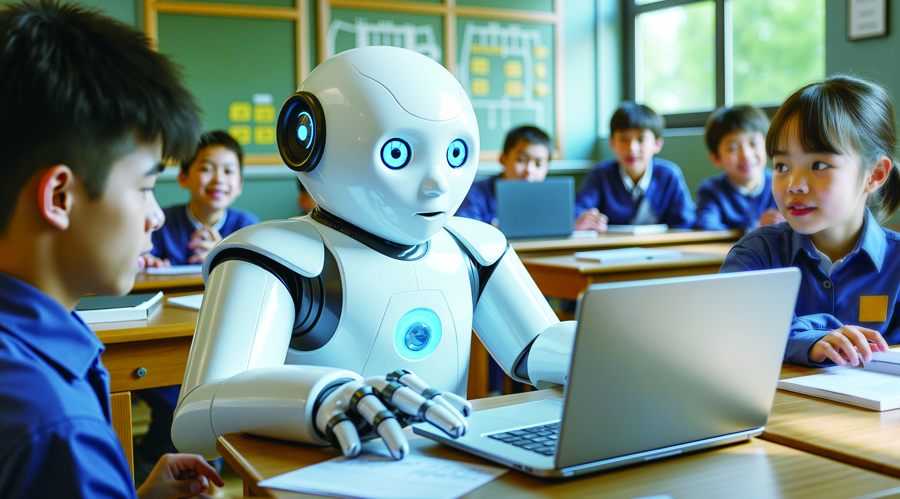

将来,AI会成为每个学生可以随时使用的“虚拟导师”,它能根据学生的认知水平、学习节奏推送定制化资源,通过智能答疑,实时解决困惑。因此,传统意义上的“教书”,也就是单项的知识输出,可以更多地交给人工智能来辅助完成,而“育人”——让人拥有高尚的情操、审美能力,以及追求幸福生活的能力,则是教育的重中之重。

老师的职能将从“知识传授者”转型为“学习引导者与赋能者”。他们不再需要花费大量时间重复讲解标准化的知识,而是将精力聚焦于指导学生掌握自主学习的方法,让学生在主动探索中激活创新思维,真正实现从“学会知识”到“学会学习”再到“学会创造”的成长跨越。

上观:“如何做人、如何生活”是每个人一辈子的“功课”。

胡卫:的确,对一个人的成长而言,真正能支撑其一生的无外乎两点:一是拥有丰富的心灵去感受生活,在世间发现无处不在的美,以此滋养心灵。二是具备充沛的体能去体验生命、创造价值。

我们的教育中长期存在着重智育,轻德育、体育、美育、劳育的倾向。随着人工智能的飞速发展,这一倾向势必会被扭转。我始终相信:无德育,无灵魂;无体育,无卓越;无艺术,无生命;无科学,无未来。

前不久,被誉为“AI之父”的诺贝尔奖、图灵奖得主杰弗里·辛顿在上海举行的世界人工智能大会上提出:人类和AI目前的关系就像是养了一只小老虎当宠物,要想办法训练它向善,让它永远不想吃了你。如何训练AI变得善良,是人类面临的重大问题,他呼吁所有国家一起合作。

我认为,在人工智能时代,教育的使命就是培养向善的人、有创新力的人、有责任感的人。AI能够秒回人提出的问题,却无法安放人的灵魂,而这正是AI时代德育的意义。

那为什么要重视美育?因为审美能力是人类难以被AI替代的重要能力之一。美育绝非简单意义上的传授艺术知识和技能,美其实无处不在,既蕴藏于诗词歌赋中,也体现于线性透视中。未来,我们还可以借助人工智能技术与数字艺术等形式,拓展学生的审美视野和创新空间。

体育维系着人毕生的精力。学校的体育肯定不能和竞技体育画等号,而是应以健身强体为目标,实现育智和育心的功能。未来,可以依托智能穿戴设备和运动数据分析,在强化体质健康监测的基础上,让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、锤炼意志,学会在冲突中解决问题,提升抗挫折能力以及团队协作精神。

人工智能时代的科学教育需要强化“融合思维”,将科学、工程、技术、艺术、数学、人工智能等知识与学科进行有机融合。破除“科学教育仅针对少数精英”的误区,让每个学生都能接受科学教育,并且要以技术工程类项目为载体,推动职业教育与普通教育的融通。

7月28日,胡卫参加“人工智能与未来职业”——2025世界人工智能大会创投生态研讨会,并作主旨演讲。

7月28日,胡卫参加“人工智能与未来职业”——2025世界人工智能大会创投生态研讨会,并作主旨演讲。

用“职普融通”的理念,构建人才培养和成长的立交桥

上观:前不久,您在世界人工智能大会上,从“职普融通”的视角阐述了对“AI时代职业结构变革与教育范式转型”的思考。职业教育与普通教育为什么需要融通?

胡卫:普通教育与职业教育在本质上其实并无分野。历史上,普通教育源自古希腊罗马时期的古典自由教育,以亚里士多德为代表的教育者推崇博雅教育,而轻视技能培养。18世纪末,法国、美国的政治革命和英国工业革命催生了实用主义教育,杜威等人倡导的实用主义教育打破了普通教育与职业教育的二元对立。19世纪中期,职业教育正式“登堂入室”,成为学校制度中的组成部分。20世纪,普通教育和职业教育在博弈中动态发展。

21世纪,职业教育和普通教育可谓双向奔赴,融合共生。党的二十大报告中提出:“推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”习近平总书记在2024年的全国教育大会上强调:“构建职普融通、产教融合的职业教育体系,大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。”职普融通,正是这一战略的枢纽,能打破传统教育类型的区隔,构建起人才培养和成长的立交桥。

我们刚才已经分析了人工智能的飞速发展和广泛应用对教育范式转型所带来的诸多机遇和挑战。我认为,在应对这些挑战的过程中,应当融汇“职普融通”的理念。只有将职业教育与普通教育真正地融通,才能培养出人工智能时代所需要的创新型、复合型人才。

上观:实现“融通”的路径有哪些?

胡卫:“融通”包含横向融通与纵向融通。

先谈谈横向融通:从小学甚至幼儿园阶段就要开始进行职业启蒙。初中阶段则要鼓励孩子进行职业探索。而高中阶段是职普融通的关键节点,它向下能衔接义务教育职业素养的奠基,向上能对接高等教育创新型人才的培养,构建纵横贯通的职普融通体系。

当前,我国的高中教育面临着诸多挑战。党的二十大报告提出,高中阶段的学校要实现多样化。未来,我们要逐步改变高中办学形态的单一,实现普通高中与中职学校学科互选、学分互认、学籍互转。大力发展综合高中,将学术课程与技职课程融为一体,实行学分制管理,由学生自主选择课程方向,修满学分即可毕业。保留部分特色品牌中职学校。同时,实施县域普通高中振兴计划。

此外,还要办一批特色高中,比如科学高中,以拔尖创新人才的早期培育和学生科学素养的培养为目标,以数理化等理科学科为基础,以课程体系、教学模式、管理制度、师资保障等要素的组织优化和创新为核心,通过育人方式的根本转变培养科技创新人才。

纵向融通则有三个条件:一是打造纵向贯通的智能化人才培养通道,通过建立学习成果认证体系,打通从高中或中职,到专科或高职或本科,再到研究生的学业上升通道。未来,还可以运用大数据、人工智能、区块链等技术建立“学分银行”,确保高技术、高技能人才的终身学习路径畅通。

二是完善职教高考制度,重点考查人工智能时代国家所需的技术技能水平,并引入虚拟仿真、智能测评等新技术优化考试形式。

三是推进产教融合与校企合作。支持相关企业建设AI实训基地和数智孪生工厂,学校与企业可以共建AI教学团队,共同开发智能教材和数字化课程资源,可以通过产教联盟、产业学院等形式,培养人工智能时代需要的高素质技术技能人才。

海报设计:邵竞

海报设计:邵竞

国鸣配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。